五年前,从事农业劳动和打工的诗人陈亮,没有预料到自己的乡村从住房、道路、经济收入到村民精神面貌的巨变,更没有想到自己会凭借诗歌来到北京进入《诗探索》杂志社工作,这些惊喜、变化和发展过程中的思考被他小心翼翼地珍藏在诗歌里。最近,他的长诗《桃花源记》即将出版,他把自己的成长、乡村的变化、社会的变迁凝练成诗句,从一个农民诗人的视角为社会画像。

而在不久前,青岛市首届农民诗歌节暨第四届中国春泥诗歌奖颁奖典礼在山东省青岛市平度市举行,龙少、甫跃成、管清志三位青年诗人分别凭借组诗《寂静》《记忆中的无数个黄昏》《山望记》摘得新一届中国春泥诗歌奖。随后,第五届中国乡村诗歌论坛围绕获奖作品展开研讨并对新时代乡村诗的发展突破进行了剖析、探索与展望。伴随着脱贫攻坚的收官和乡村振兴的持续推进,中国乡村诗歌如何书写乡村的巨变?

乡村变迁的一面镜子

1984年10月7日,中国最早的农民诗社之一春泥诗社在山东省青岛市平度崮山公社大姑顶下的下马村小学宣告成立。张文华、张素兰两位二十岁左右的乡村民办教师将一批土生土长的农民诗人组织起来,以“繁荣农村文化生活,推动全县诗歌创作”为宗旨,很快在当地掀起了一股诗歌创作热潮,并成为全国农民诗、乡土诗创作的标杆之一,直到今天,走进平度依然能感受到浓厚的诗歌创作氛围。

翻看春泥诗社早期的诗歌作品:“我们不甘沉默,不甘忍受贫瘠的痛苦。我们渴望春日,渴望金色的未来。”“我把种子播进春的泥土,殷切地期盼一棵理想的苗。”“我们不再满足这绿的恬静,社会在前进,我们要开创,进取。”至今,我们仍能从这些朴实无华的文字中感受到一种破土而出的希望与呐喊,感受到中国农民渴望摆脱贫困,拥抱美好生活的力量。

36年来,春泥诗社经历了起起伏伏,如今,社员已达200多人,分布在平度各乡镇村庄。社员中既有一直从事农业劳动的农民,也有生长在农村、从事教学工作的乡村教师,还有一些人虽然走出了农村但一直心系农村。他们随着乡村变迁而成长,也将这一切投射在诗歌中,这些带有泥土味儿的诗歌也成了中国乡村变迁的一面镜子。

乡村诗歌饱含过往的情感但要跟上时代变化

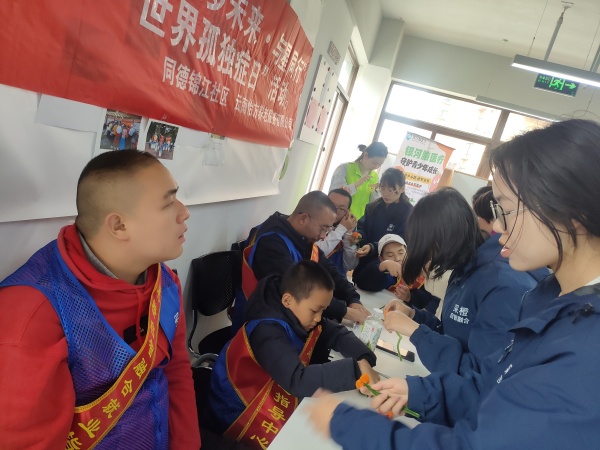

在第五届中国乡村诗歌论坛的现场,陈亮坐在台下瞪大了眼睛认真聆听着台上专家和诗人的发言,生怕错过一句话。和陈亮一样紧抓住难得的交流机会为自己充电加油的还有近百位农民诗人和诗歌爱好者。“台下座无虚席,很多农民出身的诗人眼神中流露出的真诚与渴望让人感动。”鲁迅文学奖获得者、诗人刘立云感慨,“书写乡村需要这样的认真态度。”

本届“诗探索·中国春泥诗歌奖”自6月征稿以来,共收到2400多位诗人的30000多首诗歌参评,经过评委会的层层筛选,龙少、甫跃成、管清志3位青年诗人脱颖而出,他们关于创作心得的分享也带来很多启发。

龙少认为,书写故乡是一种治愈自我的过程。“说到乡村诗歌,我想到的是回忆、美好和安静。”她说,“我的诗歌基本上都来自我的生活,来自我成长的环境,来自我的家乡。我一直认为我的诗歌要落在我的生活里,是我活过并真实存在的证据。我曾经生活过的乡村和我现在生活的城市,都给予我不同情感的表达,而诗歌用它纯粹的形式和语言,替我还原着真实。”

管清志现在依然是一位朴素的农民,他出生在鲁东一个小山村,这个小山村承载着他青春刻骨铭心的记忆,他曾像很多年轻人一样头也不回地离开生活了20多年的家乡,外出打工打拼,多年后蓦然发现,“我所有的写作都是来自家乡的情感经验,我所有的描述、追忆、隐喻和赞美无不指向家乡的时间与空间。我的写作不过是家乡把真实的模样呈现出来,而我的文字恰巧又被怀着同样心境的人们看到了而已。”

甫跃成认为,写乡村,其实是借乡村的躯壳写世道人心。诗歌要跟上时代变化,“我们不能还是写些跟三十年前一模一样的乡村诗歌。那么多新事物、新情况出现了,如果视而不见,仍旧沿用早已跟现状不符的老生常谈,则不能不说是一种偷懒”。

创作视角转向现代生活

党的十八大以来,我国农村发生了翻天覆地的变化。许多有农村生活与文化经验的乡村青年,他们的文化心态和生活阅历已经远远超出了地域界限,他们的诗歌写作观念、文化意识不再是纯乡土的。他们关注世界文化,关注现代生活,他们有记忆中的乡村和现实中的故土,书写乡村的诗也不再局限于传统意义上的“乡土诗”或“新乡土诗”。2016年,首届中国乡村诗歌论坛提出了“中国乡村诗”的概念,延伸了“乡土诗”的内涵与创作视角。

本届中国春泥诗歌奖获奖者既有纯农民诗人,也有具有农村生活经验并与农村血脉相连的人。三位青年诗人的作品受到了专家评委及与会诗人的肯定。评委会认为,龙少组诗《寂静》散发出女诗人特有的敏锐,整组作品情感细腻,语言简约、准确,让乡村生活显得平和而耐人寻味;甫跃成组诗《记忆中的无数个黄昏》在往事与现实中穿越,情感真挚、内敛,语言朴素、灵动,呈现出作者对乡村生活的深切怀念;管清志组诗《山望记》处处隐含着爱和温暖的力量,情感丰沛、细节感人,语言沉着、自然,唤醒了我们久违了的乡村生活记忆。多数与会者高度评价龙少《寂静》《经过》等组诗中的“静”及一些乡村意象诗意的激活,甫跃成《相遇》《污渍》等组诗中的生命哲思,管清志在《掏耳朵》《牧羊少年》中的自省式诉说。

讨论中,也有与会者提出了一些不同意见。如诗人桂鱼指出,龙少的诗读起来感觉受到西方影响较多,一些诗中的意象独特性不够,部分诗歌“有一点分不清是一个中国诗人的作品,还是外国诗人的作品”,辨识度有待提高。她进而指出,管清志的诗中个别意象略显陈旧,有种“停留在八九十年代”的感觉。此外,桂鱼指出,一些诗歌去掉分行就是一篇散文,可以进一步精简,“对诗歌而言,简洁是很重要的,诗人应当尽量避免散文化的诗歌语言。”

桂鱼提出的问题也正是中国春泥诗歌奖评委、《诗探索》作品卷主编、诗人林莽在审稿和评选过程中发现和思考的问题。他认为,近年来,中国乡村诗歌的概念逐渐得到更多诗人和评论家的认可,创作有亮点有惊喜,一些青年诗人的创作让人眼前一亮,但是一些新老问题也不容忽视。

林莽指出,乡村诗歌写作中,一些人动辄用“世外桃源,田园美景,一片祥和”等溢美之词,缺乏生活体验;一些人延续套路化的写作内容与方式,土地,田头,父母的穷苦、艰辛以及表层化的描写,夸张、漫画式的乡村景物,乡村概念化、程式化,缺乏新发现和变化中的感受;一些人滥用现代语言技巧,写一些貌似现代的“乡村生活”,既不朴实又和现代艺术无关,有的只是追逐所谓的时尚。他指出,这些问题存在于大量来稿中,某种程度上反映出中国诗歌写作存在的问题,有必要通过讨论与艺术批评,提示与警醒一些形成惯性的、追逐表象的写作者,“写乡村不应一味地讴歌赞美,更不能对乡村变化视而不见”。

来源:光明网-《光明日报》

责编:茹冰 陈浩